- 焦点访谈丨看大美边疆奋进路( 2022-07-10)

- 第54届国际化学奥林匹克在天津开幕 各国选手同场竞技领略化学魅力( 2022-07-10)

- 2021年美国至少1124人死于警方暴力执法( 2022-07-10)

- 余悸难消( 2022-07-10)

- 美国宗教领域侵犯人权现象层出不穷( 2022-07-10)

- 促进餐饮业恢复发展 | 各地“以新推新” 助力餐饮创业者渡过难关( 2022-07-10)

- 11部门联合出台扶持政策 六方面举措促进餐饮业恢复发展( 2022-07-10)

- 促进餐饮业恢复发展 | 各地多举措助力餐饮业恢复发展( 2022-07-10)

- 【党旗在基层一线高高飘扬】江西坑口村:“红色”村庄甜蜜事( 2022-07-10)

- 万人说新疆 | 沙待提·哈力克:一起感受热情似火的哈密赛乃姆( 2022-07-10)

- 西藏持续改善民生 提升各族群众生活品质( 2022-07-10)

- 述评:深情绘湾区 自信向未来( 2022-07-10)

- 党旗见证,青春献给大美边疆( 2022-07-10)

- 海关总署:进一步优化完善进口冷链食品口岸疫情防控( 2022-07-10)

- 你好!我来自1997|香港青年余威:做深山里的“新农人”( 2022-07-10)

- 粤桂协作夏季文化旅游联合推介会在广州举行

- 第十九届东博会国内外组展工作有序推进

- 广西·东盟国际纺织服装产业博览会将于年底举行

- 广西2022年度公务员考试笔试结束 成绩将择日公布

- 高清图集:南宁“昙花一现”的彩虹,你拍到了吗

- 每学年补助3万元 广西招募2031名乡村支教志愿者

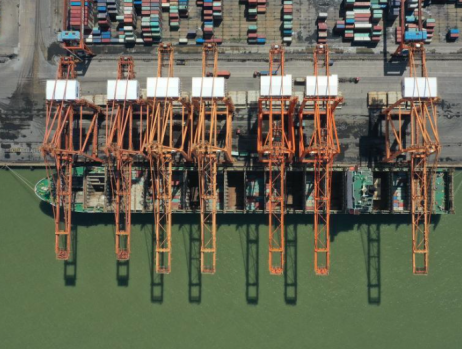

- 平陆运河入海口划定“相当A级”航区获得国家批复

- 广西2022年上半年生态环境质量持续改善

- 防暑防晒!广西天气闷热,大部最高气温33~35℃

- 好消息!南宁新增3538套公租房房源 均为单间配套

- 广西这条高铁建设又有新进展!预计年底建成通车

- 全国小篮球赛事激战南宁!65队决出5个组别冠军

- 盛夏的视觉盛宴!六大摄影展在柳州人家门口举办

- 让“老物件”讲述好家风 柳州鱼峰区举办了这场展览

- 稻浪飘香 “丰”景如画丨东兴市千亩早稻迎来丰收季

- 截至7月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况